Tadasana

Tadasana

ターダアサナ (山のポーズ)

足裏四点 母指球・小四球・かかと内側・かかと外側の着地

足の裏4点で、バランスよく大地を踏む。

足の指の方向スネ・膝・骨盤・肩・頭。骨が一直線上にあるか。

Adho Mukka Svanasana

Adho Mukka Svanasana

アドムカシュバナ・アサナ(下向きの犬のポーズ)

背中や腰から手を伸ばし、広背筋を広げる。

膝の裏・アキレス腱を伸ばす。横隔膜を引き上げる。

心臓の鼓動を整える。

上体の血行が良くなり、脳細胞を若返らせ、疲れをとりのぞき、脳に正気を与える。

Chatranga Dandasana

Chatranga Dandasana

チャトゥランガ・ダンダアサナ

4つの手足の杖 (板のポーズ)プランクポーズから、かかとを押し出し頭から足先まで床と平行を保つ。

Bhujangasana

Bhujangasana

ブジャンガアサナ(コブラのポーズ)

頭と胴体を後ろ向きに優雅に反らせ、コブラがかま首をもたげたような形になります。”この姿勢を練習すれば、蛇の女神(クンダリーニ、潜在的な霊的エネルギー)が目覚める”

うつ伏せに寝て、両足の膝と足先をまっすぐに伸ばす。

肘を寄せて両手でマットを押し、上半身を引き上げる。

肩を降ろしたまま、恥骨は床に置いて、椎骨を一つづつ伸ばす。足の甲で大地を押して、胸を開き上体を反らせて行きます。

体重は、足と手にかかっています。

背骨に後ろ向きの強烈なストレッチを加え、周辺の筋肉組織を強化し、腹部の期間を強化しマッサージします。歪んだ椎骨を正常な位置に戻し、月経不順と痛みの軽減や、便秘解消に卓効があります。

Anjaneyasana

Anjaneyasana

アンジャネーヤアーサナ(三日月のポーズ)

柔軟性とバランス感覚を要する。体重を後ろ足の膝とつま先、前足の3点にかけてバランスをとる。両手を持ち上げて、胸を広げて後屈します。

Uttanasana

Uttanasana

ウッターナアサナ 前屈

背骨が入念に強く伸ばされるポーズ

深い前屈。心臓の鼓動を落ち着かせて、脳細胞の機能を安定させる。

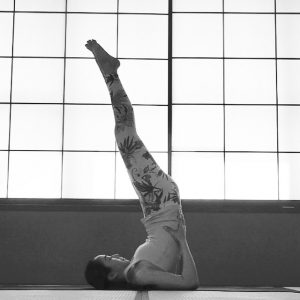

Salamba SaruangasanaⅠ

Salamba SaruangasanaⅠ

サーランバ・サルワーンガアサナⅠ(肩立ちのポーズ)アサナの母

調和と幸福に大きな役割を果たす。ほとんどの病気の万能薬。

喉を閉めて鼻呼吸を繰り返します。

脚のむくみや、食べ過ぎ、便秘が気になる方におすすめです。

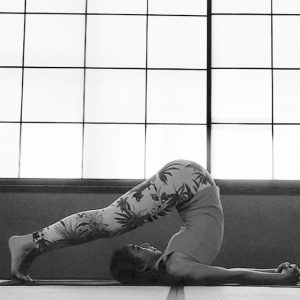

Halaasana

Halaasana

ハラアサナ(鋤のポーズ)

肩立ちのポーズから足を頭上へ伸ばす。後ろで手を組み肩から手を伸ばす。

内臓が収縮され、背中が伸びていく。

Sirshasana

Sirshasana

シールシャーサナ(頭立ちのポーズ) アサナの王心身両面にわたって極めて利点の多いポーズ。通常の重力の影響を逃れ、心臓を休ませ、血行をよくし、腰にかかる圧力を取り除きます。規則的に行えば、背中のトラブルを防ぎます。体の上下を逆転することで、呼吸が深くなり肺も強化され、酸素をたっぷり含んだ新鮮な血液を脳に送ることができます。特に頭の疲れに効果的である。脳細胞の血行が良くなり思考能力を向上させ、記憶力、集中力、五感を高め、頭脳を明晰にする。風邪の予防、便秘には際立った効果がある。体も発達し、心も強化され、精神性が広がる。苦楽、損得、栄辱、勝敗などに捉われなくなり、自立心が生まれる。初心者は、必ず指導者の下で行うこと。

シャンティヴィラバドラーサナ(リバーズウォーリア)

平和な戦士のポーズ

前足が太もも床に平行、後ろ足は膝を伸ばして。

前の手は、後ろ足の踏むエネルギーから遠くへ伸ばされています。

首は、穏やかに保ちます。

Utthita Parsvakonasama

Utthita Parsvakonasama

ウティタ・パールシュヴァコーナアサナ

足の裏側の筋肉を伸ばし、背中に意識を集中し、身体のあらゆる部分を伸ばす。

足裏のエネルギーが背骨を伝わり、穏やかに肋骨が広がる。

足首、膝、腿の調子を整える。ふくらはぎ、腿を正常な状態にする。胸を発達させ、腰回りと尻の脂肪を取り除く。坐骨神経痛や、関節炎の痛みにも効果がある。消化器官の蠕動運動を助長し、排泄を助ける。

Utthita Trikonasana

Utthita Trikonasana

ウッティタ・トゥリコーナアサナ(三角のポーズ)

膝のお肉を引き上げて、長い背骨と体側を保ったまま前屈し胸を開いていく。

両足の筋肉の調子を整え、足と尻の筋肉をほぐす。

足の歪みを矯正し、足を均等に発達させる。背中の痛みを取り除き、首の筋違いを治し、足首を強靭にして、胸を発達させる。

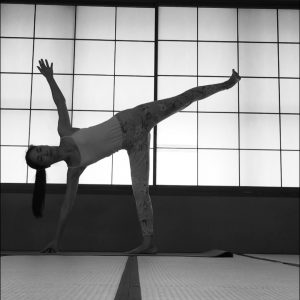

Ardha Chandrasana

Ardha Chandrasana

アルダ・チャンドラアサナ(半月のポーズ)

脊椎下部の調子を整え、足の筋肉に通じている神経の調子を整える。膝を強くし、胃に起こる異常を取り除く。

シャバアーサナ

セッションの終わりには、終わりのリラクゼーションを行います。

アーサナの効果がからだじゅうぶん浸透させます。

少なくとも10分は行います。

全身を大地にゆだねます。

心は深くさざなみひとつない静かな湖のようになります。

自分自身の内側に深く深く入っていって本当の自分の性質を経験します。

参考図書:ハタヨガの真髄 B・K・S・アイアンガー